Umfrage zur Situation pflegender An- und Zugehöriger

Bundesweit wurden 560 Pflegeberaterinnen und Pflegeberater befragt: Über 50 % sehen starke körperliche Belastungen für pflegende Angehörige – noch gravierender sind die emotionalen und psychischen Herausforderungen.

Zusammenfassung und Fazit

Pflegende Angehörige sind heute und in Zukunft die wichtigste Stütze der Pflege in Deutschland. Etwa 15 Prozent der Bevölkerung pflegen oder unterstützen ihre Angehörigen.

In Deutschland gibt es gegenwärtig rund 5,2 Millionen pflegebedürftige Menschen. Der größte Teil davon wird zu Hause versorgt: 4,4 Millionen Menschen. Für 3,1 Millionen pflegebedürftige Menschen übernehmen An- und Zugehörige die Hauptpflege und erhalten Pflegegeld.

Die Diakonie Deutschland hat zusammen mit den Landesverbänden von August bis Mitte September 2025 eine Befragung bei den Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern in der Diakonie zu den Belastungen und Entlastungsmöglichkeiten für pflegende An- und Zugehörige durchgeführt.

An der Umfrage haben 565 Pflegefachpersonen/Dienste aus nahezu allen Bundesländern teilgenommen. Bei den Rückläufen handelt es sich teilweise um die Antworten von Einzelpersonen, aber auch um gemeinsame Rückmeldungen der Pflegeberaterinnen und Pflegeberater eines Dienstes.

Die häusliche Pflege eines An- und Zugehörigen bringt neben den positiven Erlebnissen/Erfahrungen auch Belastungen mit sich.

Die Umfrage hat gezeigt, dass die Pflege von Angehörigen mit vielen Belastungen einhergeht:

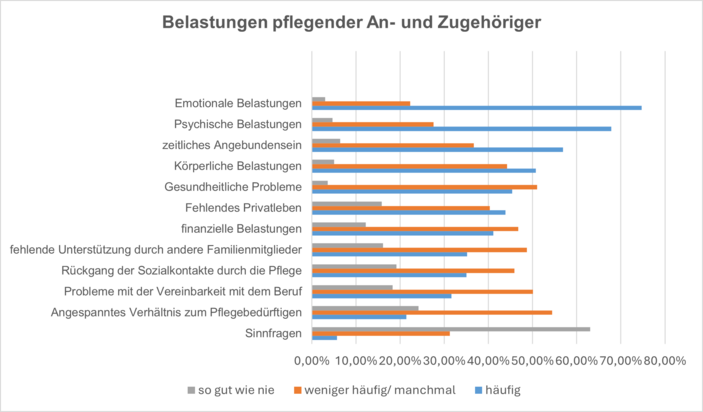

Im Hinblick auf die Belastungssituation der pflegenden An- und Zugehörigen wurde Folgendes angegeben:

- von über 50 % als häufig vorkommende Belastungen: emotionale Belastungen (74,73 %), psychische Belastungen (67,80 %), zeitliches Angebundensein (56,89 %) und körperliche Belastungen (50,72 %).

- Von 30% bis 45 % als häufig vorkommende Belastungen angeben: gesundheitliche Probleme (45,41 %), fehlendes Privatleben (43,88 %), finanzielle Belastungen (41,09 %), fehlende Unterstützung durch andere Familienmitglieder (35,14 %) Rückgang der Sozialkontakte durch die Pflege (34,99 %) und Probleme mit der Vereinbarkeit mit dem Beruf (31,63 %).

An erster Stelle bei den Unterstützungsangeboten, die häufig in Anspruch genommen werden, stehen die Hilfen bei der Hauswirtschaft (93,96 %), die Unterstützung bei der Behandlungspflege (58,35 %), die stundenweise Verhinderungspflege (38,45%) und die Hilfe bei der Körperpflege (29,16 %).

Seltener in Anspruch genommen wird die Pflegeberatung durch die Pflegekassen und Pflegestützpunkte (9,50%), die Begleitung durch einen ambulanten Hospizdienst (6,51%), Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege (3,53%) sowie Schulungen in der Häuslichkeit (3,38 %) und Pflegekurse (1,71 %).

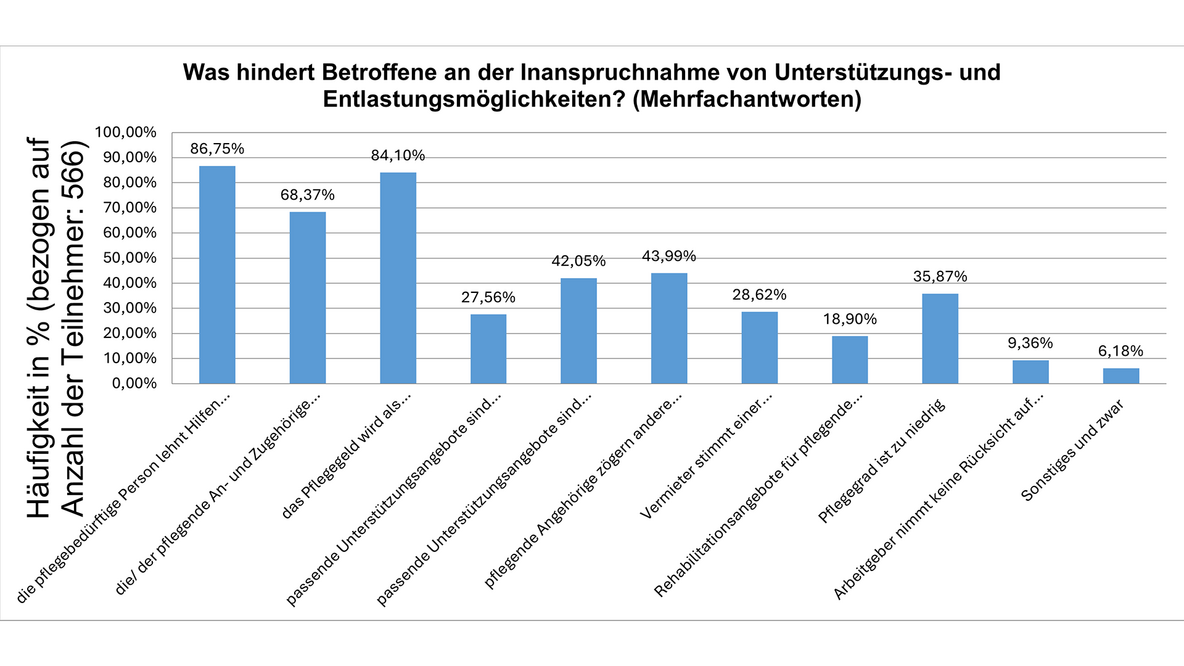

Die pflegenden An- und Zugehörigen zögern aber auch Entlastungsgebote und professionelle Unterstützung anzunehmen. Zum einen haben sie den Anspruch, die Pflege alleine schaffen zu wollen (ca. 68 %) und zum anderen lehnt die pflegebedürftige Person Hilfe von außen ab (86,75 %). Gegen eine Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten sprechen aber auch finanzielle Gründe (das Pflegegeld wird als Haushaltseinkommen benötigt) (68,37 %); geeignete Unterstützungsangebote sind nicht bekannt (43,99 %), passende Unterstützungsangebote sind nicht vorhanden oder haben lange Wartezeiten (42,05%) und pflegende Angehörige zögern andere Familienmitglieder oder Freude um Hilfe zu bitten (35,87%).

Die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater haben die folgenden zentralen Ansätze zur Entlastung identifiziert:

Belastungen pflegender An- und Zugehöriger

In der Befragung wurde erhoben, welche Belastungen pflegende An- und Zugehörige häufig, weniger häufig/manchmal bzw. so gut wie nie ansprechen. Dabei ergibt sich folgendes Bild.

Im Hinblick auf die Belastungssituation der pflegenden An- und Zugehörigen wurden angegeben:

- von über 50 % als häufig vorkommende Belastungen: emotionale Belastungen (74,73 %) psychische Belastungen (67,80 %), zeitliches Angebundensein (56,89 %) und körperliche Belastungen (50,72 %).

- von 30% bis 45 % wurden als häufig vorkommende Belastungen angeben: gesundheitliche Probleme (45,41 %), fehlendes Privatleben (43,88 %), finanzielle Belastungen (41,09 %), fehlende Unterstützung durch andere Familienmitglieder (35,14 %), Rückgang der Sozialkontakte durch die Pflege (34,99 %) und Probleme mit der Vereinbarkeit mit Beruf und Pflege (31,63 %).

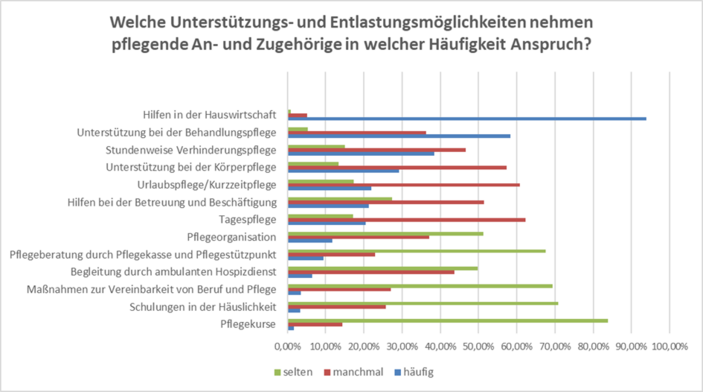

Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten, die pflegende An- und Zugehörige in Anspruch nehmen?

In der Befragung wurde auch erhoben, welche Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten pflegende An- und Zugehörige nach Einschätzung der Pflegeberaterinnen und Pflegeberater häufig, weniger häufig/manchmal bzw. so gut wie nie ansprechen. Dabei ergibt sich folgendes Bild.

An erster Stelle bei den Unterstützungsangeboten, die häufig in Anspruch genommen werden stehen die Hilfen bei der Hauswirtschaft (93,96 %), die Unterstützung bei der Behandlungspflege (58,35 %), die stundenweise Verhinderungspflege (38,45%) und die Hilfe bei der Körperpflege (29,16 %).

Im Mittelfeld bewegen sich die Urlaubspflege (22 %), die Hilfen bei der Betreuung und Beschäftigung (21,28 %), die Tagespflege (20,47%) und auch die Unterstützung bei der Pflegeorganisation (11,69 %).

Seltener in Anspruch genommen wird die Pflegeberatung durch die Pflegekassen und Pflegestützpunkte (9,50%), die Begleitung durch einen ambulanten Hospizdienst (6,51%), Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege (3,53%) sowie Schulungen in der Häuslichkeit (3,38 %) und Pflegekurse (1,71 %).

Hinderungsgründe für die Inanspruchnahme von Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten

Als Hinderungsgründe für die Inanspruchnahme von Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten wurden von den Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern folgende Punkte am häufigsten benannt: die pflegebedürftige Person lehnt Hilfen von außen ab (86,75 %), das Pflegegeld wird als Haushaltseinkommen benötigt (84,10 %), die/ der pflegende An- und Zugehörige möchte es möglichst alleine schaffen (68,37 %),passende Unterstützungsangebote sind nicht bekannt (43,99 %), passende Unterstützungsangebote sind nicht vorhanden oder haben lange Wartezeiten(42,05%) und pflegende Angehörige zögern andere Familienmitglieder oder Freude um Hilfe zu bitten (35,87%).

Darüber hinaus wird bei 18,9% der zu niedrige Pflegegrad als Hinderungsgrund angegeben.

Außerdem werden als Hinderungsgründe die fehlende Zustimmung des Vermieters bei einer Wohnraumanpassungsmaßnahme (28,62%), fehlende Rehabilitationsangebote für pflegende An- und Zugehörige (27,56 %) und fehlende Rücksichtnahme des Arbeitsgebers auf die Pflegesituation (9,36%) angeben.

Zum Item passende Unterstützungsangebote sind nicht vorhanden oder haben lange Wartezeit gab es in den Freitextantworten die unterschiedlichsten Erläuterungen. Diese bezogen sich auf die zeitliche Komponente, d.h. die Unterstützungsangebote sind nicht zu dem gewünschten/benötigen Zeitpunkt zu erhalten wie z. B Kurzzeitpflege, ambulante Dienste, die Entfernung zu den Unterstützungsangeboten wird als zu weit eingeschätzt (z. B. Fahrtwege zur nächsten Tagespflege mit freien Kapazitäten), teilweise sind die Unterstützungsangebote vorhanden, aber die Kosten werden als zu teuer eingeschätzt und deshalb werden die Unterstützungsangebote nicht in Anspruch genommen. Von den pflegenden Angehörigen wird in den Beratungsgesprächen aber auch geäußert, dass der Aufwand für die Organisation des Unterstützungsangebots als sehr hoch eingeschätzt wird und die erwartete Entlastung als sehr gering und deshalb darauf verzichtet wird.

Unter sonstigen Gründen wurden bürokratische Hemmnisse, Zugangsprobleme zu Leistungen der Pflege- und Krankenkassen und zur Hilfe zur Pflege aber auch Scham, Stolz und gesellschaftlicher Druck genannt.

Entlastungs- und Unterstützungsangebote, die pflegende An- und Zugehörige am meisten entlasten

Von den Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern werden hier in Freitextantworten verschiedene Themenkomplexe angesprochen und die folgenden Ansätze identifiziert.

Umfrage zur Situation pflegender An- und Zugehöriger zum Download

Die Inhalte auf dieser Seite können Sie als PDF herunterladen und ausdrucken. Die Datei ist nicht barrierefrei.

Kontakt

Erika Stempfle

Ambulante gesundheits- und sozialpflegerische Dienste, ambulante Altenhilfe

erika.stempfle@diakonie.de 030 652111672