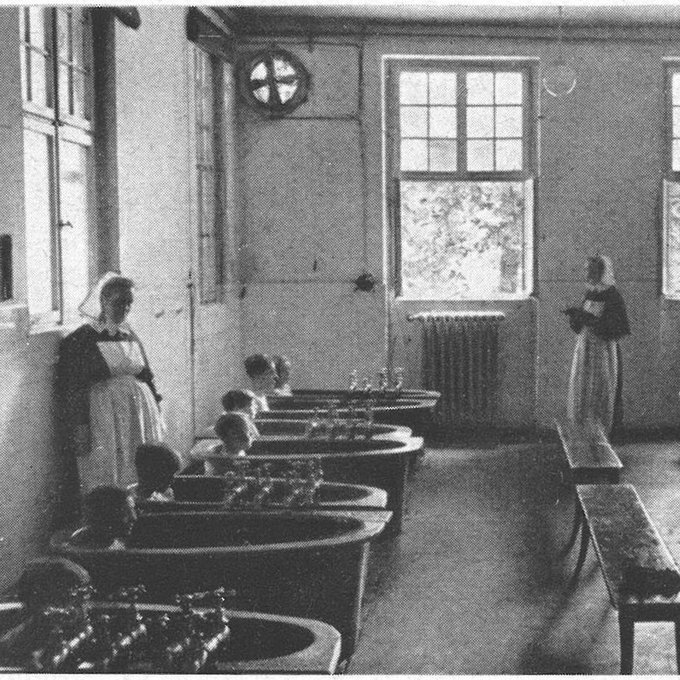

Die Geschichte der Diakonie

Der Motor für unser Handeln war und ist die Nächstenliebe. Von der Gründung der Diakonie 1848 über die Anfänge in der Altenpflege bis hin zu der Rolle der Diakonie im 20. Jahrhundert.

Was Sie auf dieser Seite finden

Das Kronenkreuz

Das Kronenkreuz ist das sichtbare Zeichen der Diakonie. Mit diesem Signet war die damalige Innere Mission eine der ersten kirchlichen Einrichtungen mit einem gemeinsamen Erscheinungsbild. Bis heute wird das Kronenkreuz als Zeichen der Ermutigung für die Mitarbeitenden in der Diakonie gesehen. Erfahren Sie hier mehr über das Kronkreuz.

Die Diakonie in Zahlen

Wir verstehen unseren Auftrag als gelebte Nächstenliebe und setzen uns für Menschen ein, die am Rande der Gesellschaft stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind.

-

© Diakonie/Francesco Ciccolella

© Diakonie/Francesco Ciccolella

700000

Ehrenamtliche

-

© Diakonie/Francesco Ciccolella

© Diakonie/Francesco Ciccolella

687000

Mitarbeitende

-

© Diakonie/Francesco Ciccolella

© Diakonie/Francesco Ciccolella

10 Mio.

Klientinnen & Klienten